Podría comenzar por la voz. Su barítono bajo de un decir austero. Su intención pausada y firme. Que nos invita a quererlo, aunque nunca lo hayamos tenido cerca. “Es así, Rocamadour: en París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a sebo, donde la

gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi, enciende los cigarrillos y habla como Horacio y Gregorovius y Wong y yo, Rocamadour.” Necesidad –o deseo– de abrazar al escritor que apenas conocimos a través de su obra, tan vasta, tan heterodoxa y sin embargo tan singular y rotunda. Necesidad –o deseo– de tocar su saco, su camisa, su Gitanes encendido, equilibrista entre los dedos, para corroborar y sentir que su lenguaje es una fiesta, una vibración de células desordenadas y dinámicas, terrenales y ecuestres. “A la salida del Luna Park un cronopio advierte que su reloj atrasa, que su reloj atrasa, que su reloj./ Tristeza del cronopio frente a una multitud de famas que remonta Corrientes a las once y veinte y él, objeto verde y húmedo, marcha a las once y cuarto./ Meditación del cronopio: ‘Es tarde pero menos tarde para mí que para los famas,/ para los famas es cinco minutos más tarde,/ llegarán a su casa más tarde,/ se acostarán más tarde./ Yo tengo reloj con menos vida, con menos casa y menos acostarme,/ yo soy un cronopio desdichado y húmedo.”

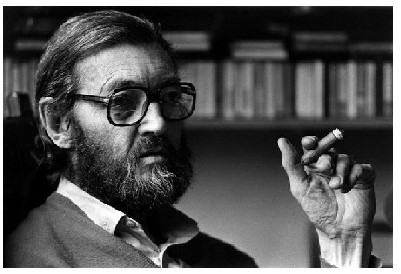

Podría comenzar por la voz. Por su decir sobrio y de erres apretadas, afrancesadas y díscolas. Sin embargo, todo dulzor y entusiasmo. Todo lirismo. Todo canción de otoño. “En la bóveda de la tarde cada pájaro es un punto del recuerdo./ Asombra a veces que el fervor del tiempo/ vuelva, sin cuerpo vuelva, ya sin motivo vuelva;/ que la belleza, tan breve en su violento amor/ nos guarde un eco en el descenso de la noche.” Podría empezar por la voz, sí. Porque cuando ingresamos a las grabaciones mohosas de las lecturas de sus textos y de las entrevistas que ha dado tan generosamente, su decir coopta, inocula, incendia. Entonces perdemos nuestra propia entonación por el camino. Porque la de Julio Cortázar es inapelable, contundente, colonialista. “Si algo sabemos los escritores es que las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. Hay palabras que a fuerza de ser repetidas, y muchas veces mal empleadas, terminan por agotarse, por perder poco a poco su vitalidad. En vez de brotar de las bocas o de la escritura como lo que fueran alguna vez, flechas de la comunicación, pájaros del pensamiento y de la sensibilidad, las vemos o las oímos caer como piedras opacas, empezamos a no recibir de lleno su mensaje, o a percibir solamente una faceta de su contenido, a sentirlas como monedas gastadas, a perderlas cada vez más como signos vivos y a servirnos de ellas como pañuelos de bolsillo, como zapatos usados.”

Podría empezar por su voz. Para que cristalicemos, de una buena vez que, parafraseando a Juan Forn, siempre andaremos detrás de sus huellas invisibles. Para llegar, quién sabe, a ese otro cielo, el de una rayuela esquiva.

UNA RAYUELA ESQUIVA

Podría continuar con la prosa: ese formato abierto en el que el lenguaje baila a su antojo saliéndose, en ocasiones, de las pistas. Precisamente Rayuela (1963), una de las obras más famosas y representativas de Cortázar porque plantea, como el título sugiere, una lectura lúdica y ligada a lo imprevisible. Hay en Rayuela, dice Cortázar, “la tentativa de hacer volar en pedazos el instrumento mismo de que se vale la razón, que es el lenguaje: de buscar un lenguaje nuevo. Al modificarse las raíces lingüísticas, lógicamente se modificarían también todos los parámetros de la razón. Es una operación dialéctica: una cosa no puede hacerse sin la otra”.

En Revelaciones de un cronopio (El Cuenco de Plata), Cortázar le confiesa al periodista uruguayo Ernesto González Bermejo que a pesar de haber escrito su novela en París, como casi toda su obra, considera a Rayuela un libro muy argentino. “Porque, finalmente, una característica de los argentinos es su falta de certidumbre y de bases de tipo cultural, por salir de la mezcla que salimos.” Rasgos que favorecen la invención, la búsqueda de terrenos nuevos. Y Rayuela, en palabras de su autor, cuestiona y mata todas las herencias.

Sin embargo, no pueden soslayarse las influencias literarias. Cortázar, aunque se había recibido de maestro y luego de profesor de Literatura, en 1935, en la entonces Escuela Normal Superior de Profesores N° 2 “Mariano Acosta”, en Buenos Aires, se nutrió esencialmente, podríamos decir de manera autodidacta, tanto de la literatura francesa como de la anglosajona. Y el formato que Rayuela lleva en andas es el collage: una propuesta estética que ponen en boga los dadaístas y los surrealistas pero también los poetas estadounidenses Ezra Pound y T. S. Eliot y, fundamentalmente, la novela más esquiva del siglo XX: Ulises, de James Joyce.

En la narrativa hispanoamericana, asume Saúl Yurkievich, amigo de Cortázar y estudioso de su obra, el paradigma de la novela collage lo constituye Rayuela. “El dispositivo collage rige la composición de Rayuela en todos sus niveles, no solo la estructuración externa del relato, sino también la concatenación lógico-factual, la caracterización de los personajes, la ambientación, la disposición rítmica, el manejo tonal, la armadura discursiva. El collage modela la historia y el discurso; condiciona la perceptiva y conforma la preceptiva de la novela. El collage determina aquí la aprehensión, la concepción y la representación del mundo: es matriz mental motriz de lo verbal.”

Podría estancarme en Rayuela. Intentando explicar lo que no corresponde explicar. Aquello que seduce más a la crítica que al lector vernáculo. Porque nada de nada revelará el secreto de su conquista. Ni siquiera el propio Cortázar cuando confiesa que empezó a escribirla obligándose a empezar algo. “Al principio fueron papelitos que había ido escribiendo de diferentes modos en diferentes momentos y después todo eso se ajustó y se combinó.” No hubo plan: “Los capítulos se fueron acumulando”.

Entonces volvamos a la prosa. Porque, hay que decirlo, la escritura de Cortázar, no obstante sus variaciones y una diversidad de propuestas formales, impone una cadencia propia, absolutamente identificable: música y ritmo robados al poema, el género que primero lo asedió. “Llegué con dificultad a la prosa –confiesa–. A los ocho años ya escribía poemas, y como siempre obedecí a los ritmos, al sonido ritmado de las palabras y las cosas, esos poemas, espantosos como contenido, totalmente cursis, inocentes y sin la menor importancia, estaban perfectamente medidos y perfectamente rimados. Sin saber que un endecasílabo era un verso de once sílabas, escribía sonetos en endecasílabos, absolutamente infalibles como ritmo y rima.”

Su madre había guardado un cuaderno con los poemas escritos durante su infancia. Un día, en alguna de sus visitas a Buenos Aires (Cortázar se había instalado en París desde 1951, gracias a que obtuvo una beca), su madre se lo mostró. “Contenido: totalmente nulo, de un niño de nueve años que se enamora de una compañerita de juegos, soneto al cumpleaños de la tía, descripción del patio de la casa… Pero desde el punto de vista de la versificación son perfectos. Es decir que había una captación muy evidente del ritmo. Por eso la prosa, al principio, me presentaba dificultades y me trabé, no podía avanzar. Escribir en prosa me resultaba… ¿cómo decirte?… grosero, no encontraba el balanceo del verso”.

EL BALANCEO DEL VERSO

Podría balancearme en su infancia como en la fugacidad punzante de un verso. Breve y peculiar derrotero que el propio Cortázar narró innumerables veces en diversas entrevistas: su nacimiento en Bruselas, en 1914, por accidente ya que su padre tenía una misión diplomática en Bélgica. El regreso a la Argentina a sus cuatro años; su dificultad con el castellano que debió empujar al francés, del cual le quedó esa erre que ruge mimosamente cuando escuchamos decir: Rocamadour bebé, Rocamadour. El abandono de su padre cuando él y su hermana Ofelia tenían seis y cinco años, respectivamente. Y el trayecto tan cuesta arriba para su madre, en aquella casa de Banfield, con jardín, gatos, perros, tortugas y cotorras, escenario de varios de sus cuentos. “En ese paraíso yo era Adán, en el sentido de que no guardo un recuerdo feliz de mi infancia; demasiadas ser vidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados…” Su precocidad, “con todas las desventajas que eso supone”. “Un niño con esa hipersensibilidad queda muy marcado. Entonces es bastante lógico que cuando empecé a escribir, al final de la adolescencia, en la primera juventud, todas esas capas que aparentemente habían quedado atrás volvieran en forma de personajes, de semiconfesiones, como es el caso de los cuentos ‘Los venenos’ y ‘Bestiario’. El trasfondo de sensibilidad de la niña Isabel de ‘Bestiario’ es el mío, y el niño de ‘Los venenos’ soy yo. En general los niños que circulan por mis cuentos me representan de alguna manera.”

Leía vorazmente a Julio Verne y armaba aeroplanos y aviones con el mecano, inspirándose en sus lecturas. Si bien su madre le acercó los primeros libros, un buen día, preocupada porque el niño pasaba más tiempo con la cabeza ahogada entre las páginas que corriendo por el parque, lo llevó al médico. Temía que la precocidad de su hijo fuera peligrosa. “Y tal vez lo era –sonríe Cortázar–, como se ha demostrado más tarde.”

Precocidad para percibir, en verdad. Para detectar las entre líneas de la vida, los intersticios, las pliegues, los hiatos y las sombras. “La realidad que me rodeaba no tenía mucho interés para mí. Yo veía los huecos, digamos, el espacio que hay entre dos sillas y no las dos sillas, si puedo usar esa imagen. Desde muy pequeño, mi desdicha y mi dicha al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como dadas. A mí no me bastaba que me dijeran que eso era una mesa. O que la palabra madre era la palabra madre y ahí se acaba todo. Al contrario, en la palabra mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba. Fui un animalito metafísico desde los seis o siete años.”

UN ANIMALITO METAFÍSICO EN PARÍS

Podría apelar a un párrafo que no esquive las cronologías y ordene. Un párrafo anticortazariano pero acaso necesario para ubicar mejor algunos datos, sin tanto salto ni viboreo. Y retomar entonces desde el momento en que Cortázar se va a París, cuna de casi toda su obra (Final del juego, Las armas secretas, Los premios, Historia de Cronopios y de famas, Rayuela, Todos los fuegos el fuego, La vuelta al día en ochenta mundos, Último round, Octaedro, Alguien que anda por ahí, Queremos tanto a Glenda, Deshoras, etcétera). No sin antes revelar ese paréntesis de su vida que va desde 1935, cuando se recibe de docente, hasta noviembre de 1951, cuando obtiene la beca y parte. En ese lapso de quince años escribió ensayos breves y los cuentos que en ese mismo año se reunieron en Bestiario; publicó también en la revista Sur, enseñó en escuelas secundarias en Chivilcoy y Bolívar. En 1944 se mudó a Mendoza, para dictar cursos de literatura inglesa y francesa en la Universidad de Cuyo. Pero resultó una experiencia breve. Renunció por las disidencias con el peronismo. Regresó a Buenos Aires y desistió de la enseñanza. Quería abocarse a la escritura y a la traducción. Estudiaba para ser traductor público y se sustentaba como director de la Cámara Argentina del Libro. Aunque comenzó una relación con Aurora Bernárdez, con quien se casaría en Italia en 1953, esos últimos años en Buenos Aires fueron a puro encierro. En Julio Cortázar. La biografía (Cuadernos de Sudestada y Editorial Continente), Mario Goloboff, escritor y catedrático, apunta: “En 1951, Julio Cortázar se embarca para París. Lleva pocas certezas, pero sí, quizá, la de que ese viaje tiene algo de definitivo: una ruptura profunda con el pasado y con el medio; cambios centrales en su vida y en su obra. Deja atrás años de gran soledad interior, de muchísima y variada lectura y de nutrida producción literaria. Él los resumirá tiempo después, mejor que nadie, en una carta dirigida a Graciela de Sola, fechada en París el 4 de noviembre de 1963: ‘De 1946 a 1951, vida porteña, solitaria e independiente; convencido de ser un solterón irreductible, amigo de muy poca gente, melómano, lector a jornada completa, enamorado del cine, burguesito ciego a todo lo que pasaba más allá de la esfera de lo estético. Traductor público nacional. Gran oficio para una vida como la mía en ese entonces, egoístamente solitaria e independiente’”.

París empezó con una beca por un año. Y quedó como su residencia en la Tierra.

RESIDENCIA EN LA TIERRA

Podría deslizar que el terruño definitivo de Cortázar fue la literatura. Y que alrededor giraron los amores, la música, la traducción y, en los últimos veinte años, el compromiso político: “La Revolución cubana representará, en la vida de Julio Cortázar, una bisagra fundamental, y será la causante de cambios irreversibles tanto en su concepción del mundo, de la historia latinoamericana y de los deberes del intelectual, como del sentido de su propia obra”, reflexiona Goloboff.

Cortázar salió huyendo de la Argentina en la plenitud del primer gobierno de Juan Perón. Y décadas más tarde, durante este proceso de transformación política, comprendió y admitió que con Perón se había dado la primera gran sacudida de masas en el país: “Había empezado una nueva historia argentina. Esto es hoy clarísimo, pero entonces no supimos verlo”. Su giro fundamental se dio cuando viajó a Cuba en 1962. “Descubrí todo un pueblo que ha recuperado la dignidad, un pueblo humillado a través de su historia que, de golpe, en todos los escalones, desde los dirigentes a quienes prácticamente no vi, hasta el nivel de guajiro, de alfabetizador, de pequeño empleado, de machetero, asumían su personalidad, descubrían que eran individuos con una función a cumplir. Fue una experiencia que me sacudió en lo más profundo.”

De ahí en más, se comprometió no solo con la Argentina y Cuba, sino con Chile y Nicaragua. De hecho, siempre decía que se sentía más un escritor latinoamericano que argentino.

MÁS LATINOAMERICANO QUE ARGENTINO

Podría retomar ese párrafo que intentaba un cierto orden; ese párrafo fracasado porque se dejó arrastrar por la digresión, porque se animó al desvío ante la dificultad de seguir a pie juntillas el estilo Wikipedia. Podría intentar, hacia el final del juego de escribir y escapar involuntariamente de la linealidad, una síntesis apretada de lo que aún resta contar: los amores de este autor más latinoamericano que argentino. Las tres mujeres importantes, con las que convivió. De Aurora Bernárdez se separó en 1963, ya en medio de un proceso de desgaste. Ese mismo año conoció durante un viaje a Cuba a Ugné Karvelis, lituana, criada en Alemania y establecida en Francia, que trabajaba como editora de literatura latinoamericana en Gallimard. En 1978, en Canadá, cruzó a Carol Dunlop, estadounidense, treinta y dos años menor, escritora y fotógrafa. Cerró la historia con Ugné y emprendió este último, enormísimo amor: de aquellos que no necesitan zurcidos, sencillamente porque la muerte se adelanta a la corrosión. Carol se trasladó a París. Se casaron. Viajaron, sobre todo a Nicaragua. Pero en 1982, se enfermó y murió. Todo veloz y repentino. Todo duelo y desamparo. Cortázar, que ya estaba enfermo de leucemia, soportó dos años. Sin embargo, en ese tramo, escribió, publicó y viajó. Vino por una semana a la Argentina, para visitar (¿despedir?) a su madre, a su hermana y a amistades. En esos días asumía la presidencia Raúl Alfonsín. Desde 1976, Cortázar tenía la entrada prohibida al país, al igual que su obra. El presidente electo no lo recibió. Detrás de este gesto se esconde una de esas historias capciosas tan exclusivas de los entramados políticos. A cambio, en sus recorridas por una Buenos Aires que amaba, la gente lo reconocía y se acercaba al grito de “ahí está Cortázar”. No eran tiempos de selfies, pero sí de abrazos y autógrafos.

Apenas volvió a París, tuvo que internarse. Murió el 12 de febrero de 1984.

AUTORA: María Malusardi. Caras y Caretas.-